漢方の歴史

漢方は3000年の歴史を持ち、時代の変化とともにさまざまな考え方が生まれてきました。

スマイル薬局では、扶陽学説と近代の中医学を中心に漢方薬を見立てています。

扶陽学説は、クーラーや冷蔵庫などが普及した現代の生活環境に着目した考え方です。

昔の人々と比べて、現代人はクーラーや冷飲食が多く、体力や免疫力も異なっています。

扶陽学説は、この現代の特徴を踏まえた健康づくりを目指しています。

中医学では、一人ひとりの体質を見極めながら、体の中で何が起きているのかを理論的に考えます。

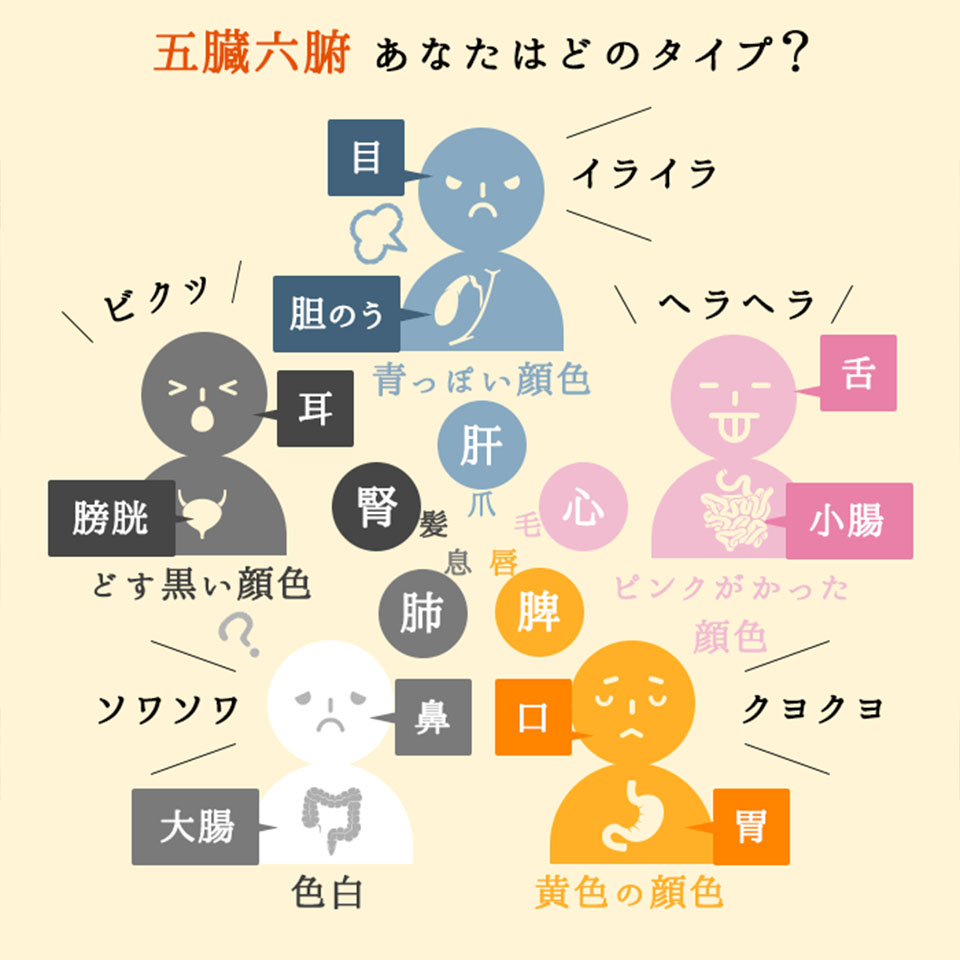

人体を五臓六腑(心・肝・脾・肺・腎)に分け、それぞれが助け合い(相生)、抑制し合い(相克)ながらバランスを保っています。

症状は、複数の要因が絡み合って現れることが多いため、全体を見渡して整えることが重要です。

五臓の働きと特徴

心

血液循環や精神活動を司り、夏にバランスを崩しやすい。

働きが低下すると動悸や息切れ、舌の症状が現れます。

肝

気や血の流れを調整し、自律神経とも関係します。

春に崩れやすく、ストレスや頭痛、肩こり、眼精疲労などが起こります。

脾

消化吸収や筋肉の形成を担い、疲れると甘いものを欲するのも脾の影響です。

機能が弱ると胃もたれや食欲不振、消化不良を引き起こします。

肺

呼吸や免疫を司り、肌や鼻とも関係。

秋に崩れやすく、肌荒れや気管支炎などが現れることがあります。

腎

水分代謝やホルモン分泌、生殖機能を担い、冬にバランスを崩しやすい。

不妊や冷え性、腰痛などとも関連があります。

漢方の正しい考え方

西洋医学は病気の相手(細菌やウイルスなど)を直接攻撃することを重視しますが、東洋医学では「自身の体内のバランスを整えることで病気に負けない体を作る」という考え方を基にしています。

インフルエンザを例にすると、西洋医学はウイルスを退治することを目指しますが、東洋医学ではウイルスが入る隙を作らないよう体の内側を整える(ウイルスに負けないよう自分の体をリセットする)ことが重要です。

しかし、現代の忙しい生活の中でそれを続けるのは難しいものです。

その基本は

・バランスの取れた食事と腹8分目

・十分な睡眠

・毎日快便

・適度な運動

につきます。

漢方薬はその補助輪のような役割を果たします。

自転車に乗れるようになれば補助輪が不要になるように、漢方薬も健康が安定すれば必要なくなることを目指しています。

スマイル薬局では、生活習慣の改善と漢方薬を組み合わせながら、年齢を重ねても笑顔で毎日を過ごせるお手伝いをしています。

お気軽にご相談ください。